アルバイトで学んだ接客術、帰郷し開業

そのもんじゃ焼き店の接客は、「ジャングルクルーズ的な感じのエンターテイメント」だった。一般的なもんじゃ焼き店は、注文された具材と道具の一式をお客さんに渡し、あとはお任せだ。しかし、Oさんの店では注文を受けると、従業員がお客さんのテーブルで焼く。その間、お客さんが楽しめるように話しかける。

もちろん、こういうトッピングをしたらおいしい、こういうお酒があるという営業も忘れない。ただし、決して押し付けず、自然な会話の流れでおススメするイメージだ。お客さんも「それなら……」と追加の注文が入る。ひと通りの接客を終える頃には友人のような関係になっていて、リピーターが絶えない店だった。

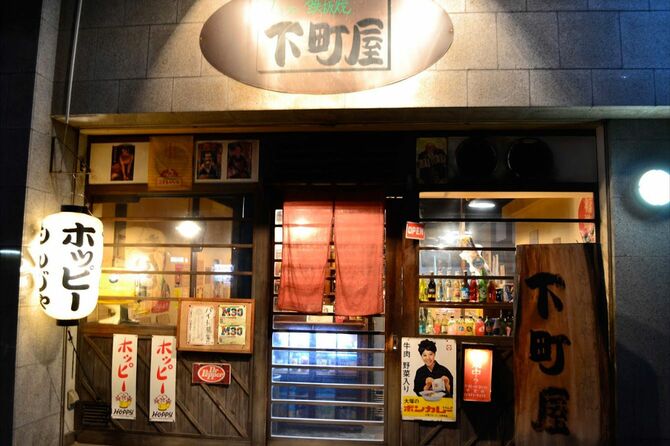

浅羽さんは、半年間ホールを担当。調理場のことはほとんどなにも知らなかったが、繁盛の秘訣を知ったことで覚悟が決まり、妻子が待つ福岡市に帰郷して1998年11月、福岡市博多区美野島にもんじゃ焼き店「下町屋」を開いた。

開店費用は、約1000万円。祖母が遺してくれた300万円と、日本政策金融公庫から借りた500万円をあてた。それでも足りず、エアコンや冷蔵庫などは200万円のローンを組んで購入。まったく資金に余裕がないうえに、周りになにもない場所に店があり、知り合いからは「すぐに潰れる」と言われた。それでも、浅羽さんは自信を持っていた。

「どう考えても人気になるだろうと思っていたんですよね。こういうお客さんが来て、こういう店になるというイメージがしか湧かなかった」

「すぐに潰れる」と言われた店が繁盛した理由

接客は、修行先と同じスタイル。お客さんの興味を引くために、お酒やソフトドリンクも珍しいものを探して仕入れた。従業員がお客さんに自信を持ってフードやドリンクを勧めるために、月に一度、お店を早く閉めて従業員と「もんじゃ会」を開いた。そこでは「食べたことがないものと、飲んだことがないものを経験すること」がルールだった。従業員には、お客さんの様子を常に確認し、なにか注文したそうな素振りを見せたらすぐに駆け付けるよう指導した。

こうした細かな取り組みが功を奏し、お店はオープン直後からお客さんで賑わった。独特の接客が口コミで広がり、リピーターが順調に増えていった。平均してひと月に250万円ほど売り上げるようになって、経営は軌道に乗った。

お客さんをしっかりと楽しませ、リピーターを作る従業員も、効率よく調理場をまわす裏方も、お店にとって不可欠な戦力だ。とはいえ、相場を大きく上回るような時給は出せない。そこで浅羽さんは、従業員に「飯はいくらでも食っていいぞ。バイトが休みの日でも、飯だけ食べにきてもいいから」と伝えていた。

学生や若手のバイトにとって、「いつでもご飯を食べに来ていい」というオーナーの言葉が、どれだけ安心感につながったことか。それだけが理由ではないだろうが、下町屋の従業員は定着率が高く、繁盛店を支えた。